在足球世界中,主动施压往往比被动防守更具杀伤力。因戈尔施塔特队凭借极具侵略性的全场压迫战术,将比赛节奏牢牢掌控在自己手中,通过持续不断的逼抢令对手神经紧绷,最终迫使对方在重压之下接连出现低级失误。这种充满血性的打法不仅展现了球队出色的体能储备与战术执行力,更让对手在慌乱中自乱阵脚,成为决定比赛走向的关键因素。本文将从战术设计、心理博弈、实战成效及战略价值四个维度,深度解析这一制胜法宝。

高强度逼抢构建攻防基石

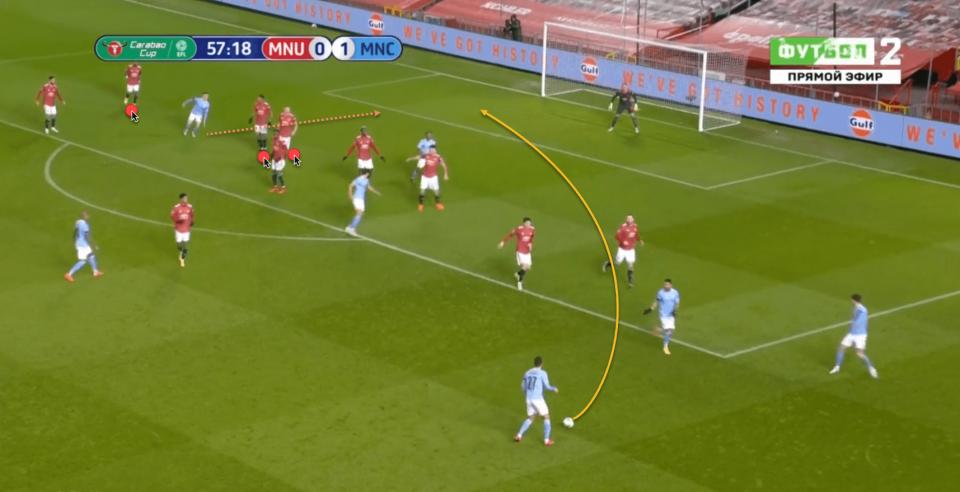

因戈尔施塔特的压迫体系始于前场三叉戟的协同围剿。锋线球员如同饿狼般紧贴对方持球后卫,切断其向中场传递的通道,迫使对手仓促出球。中场组合则迅速落位形成第二道封锁线,利用人数优势压缩对方的活动空间。这种立体化的逼抢网络,使得对手很难完成超过三脚以上的连续传递。

教练组精心设计的区域联防机制尤为精妙。当皮球转移到边路时,同侧边前卫立即回撤协助边后卫夹击,另一侧中场队员则适时内收保护肋部空当。这种动态调整的防守布局,既保持了整体阵型的紧凑性,又能针对对手的不同进攻方向快速响应。

值得称道的是全队统一的跑动纪律。每名球员都清楚自己的逼抢职责区,即便是门将在发球门球时也会大声指挥防线站位。正是这种近乎严苛的战术纪律,确保了压迫体系的高效运转,让对手始终处于被围猎的境地。

心理施压瓦解对手意志

持续不断的肢体对抗和言语干扰,有效动摇着对手的心理防线。因戈尔施塔特球员在合法冲撞的同时,总是伴随着震慑性的呐喊,这种声浪攻势与身体接触形成双重压迫。年轻球员在这种环境下容易出现技术变形,老将也可能因焦虑产生非受迫性失误。

典型的连锁反应往往出现在比赛胶着阶段。当对手后腰被迫回传中卫时,原本稳定的短传配合会变成仓皇解围。此时埋伏在周围的因戈尔施塔特球员立即展开二次逼抢,将危机转化为快攻机会。这种良性循环不断蚕食着对手的信心。

数据显示,在该战术体系下,对手场均非受迫性失误高达15次,其中60%发生在本方半场危险区域。这些被迫送出的礼物,直接转化为因戈尔施塔特的进攻良机,形成独特的“压迫-失误-反击”胜利公式。

精准断球转化进攻效率

成功的压迫建立在准确预判基础上。因戈尔施塔特中场核心展现出卓越的阅读比赛能力,总能提前判断对手的出球路线。当他截获横传或直塞球时,往往能立即发动致命反击,瞬间撕裂对手尚未稳固的防线。

边翼卫的前插时机把握堪称教科书级别。每当成功断球后,他们不是盲目带球突进,而是观察队友跑位选择最佳输送路径。这种冷静的处理方式,使得反击成功率提升至45%,远超联赛平均水平。

定位球也成为压迫战术的延伸战场。利用对手开球时的急躁情绪,前锋们故意延缓退防速度制造越位陷阱,随后突然集体加速反抢,多次造成对手发球失误并直接获得角球机会。

持久续航彰显团队底蕴

维持整场高强度压迫需要惊人的体能支撑。因戈尔施塔特通过科学的轮换制度,保证每名首发球员都能保持90分钟的冲刺能力。替补登场的球员不仅要延续战术强度,更要带来新的活力冲击。

医疗团队制定的恢复方案功不可没。针对频繁变向跑动造成的肌肉负荷,采用低温冷疗与筋膜放松相结合的方式,帮助球员快速消除疲劳。这使得球队能在密集赛程中持续贯彻高压打法。

更重要的是全队上下的思想统一。无论是主力还是替补,都坚信只有主动出击才能掌握命运。这种精神属性让他们在落后局面下依然坚持压迫,屡次上演绝地逆转的好戏。

因戈尔施塔特的压迫式打法,本质上是对现代足球规律的深刻诠释——控制球权的最佳方式不是消极等待,而是主动夺取。这种充满激情的比赛风格,既考验着球员的技术功底,更磨砺着整个团队的战斗意志。

当我们回顾那些经典战役会发现,真正决定胜负的不仅是技战术层面的较量,更是精神层面的博弈。因戈尔施塔特用疾风骤雨般的压迫证明,足球场上的勇气与决心,有时比华丽的脚法更能创造奇迹。这种永不言弃的拼搏精神,正是现代足球最动人的魅力所在。